2025年9月,ACS Nano期刊在线发表了植物保护学院刘峰教授团队题为“Micellar Self-Assembly Constructed Microparticulate Shells Enable Dual-Responsive Release of Pesticide Microcapsules via Enzymatic/Mechanical Triggers”的研究论文。该研究揭示了在利用界面聚合制备缓控释农药过程中,两亲性质的高分子分散剂对界面层水相传质和囊壳结构的调控规律,可以用于改善杀虫剂微囊的应用性能。

微囊化是提高农药利用率、降低环境风险的有效手段。界面聚合是目前主流的农药微囊化技术,通常形成致密连续的聚脲、聚氨酯等类型的囊壳,延缓农药释放速率,但这也会导致活性成分难以在害虫发生时实现按需释放。

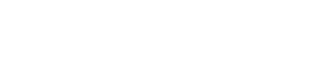

团队提出了一种基于表面活性剂胶束自组装制备农药微囊的新策略:基于现有的界面聚合微囊化技术原理,首先利用反胶束“运送”水分子在油/水界面上形成微粒层,在其表面再生成一层致密薄膜,从而构建出类似动物细胞膜的仿生界面膜结构囊壳。这种特殊囊壳不仅可以负载水溶性活性物质,还可以在害虫取食(消化酶作用)和爬行(机械压力)的刺激下实现智能响应释放(图1)。

图1 胶束自组装构建的微粒壳层结构及其双响应释放机制

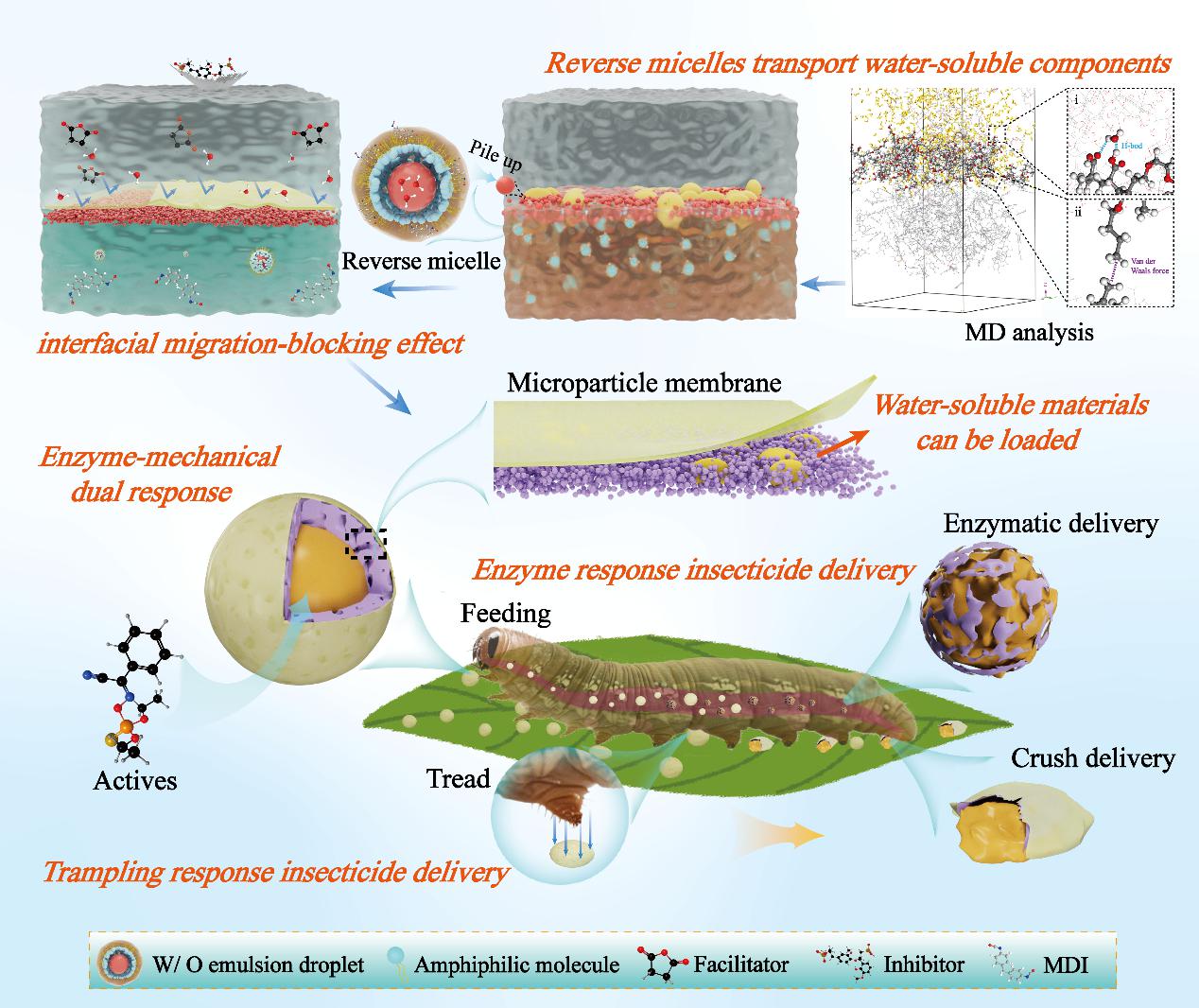

该研究系统揭示了在界面聚合过程中表面活性剂类两亲分子对水相传质和囊壳结构的关键调控作用。研究发现,聚羧酸盐(PCE)可形成反胶束,将水相以乳滴形式跨界面输运至油相,进一步,乳滴中的水与异氰酸酯反应生成微米级颗粒,最终形成多孔的“微粒型”界面膜;而木质素磺酸钠(SL)作为两亲分子时,界面缩聚过程则倾向于形成致密连续的界面膜(图2)

图2 分散剂对界面膜形成的影响机理示意图

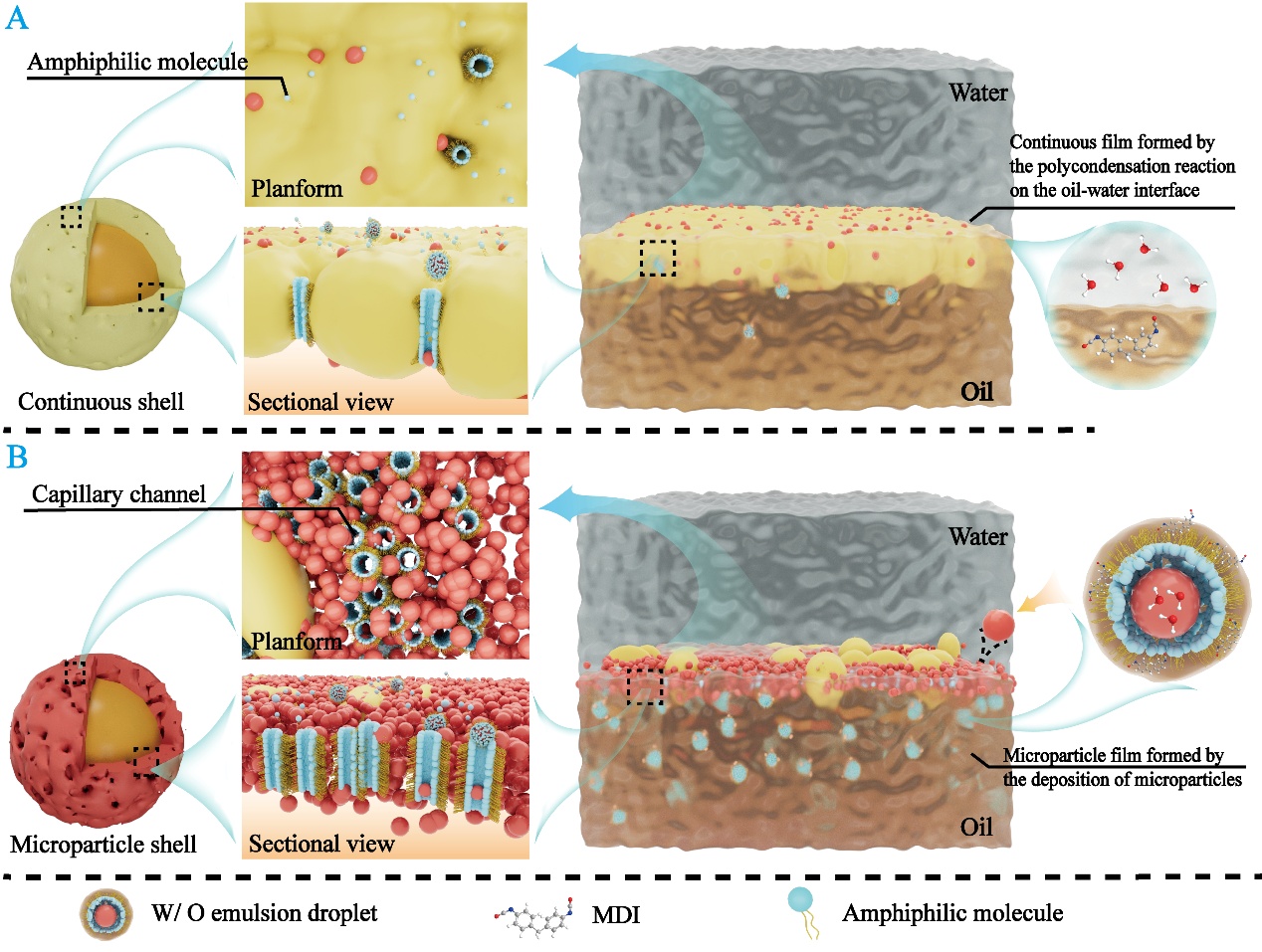

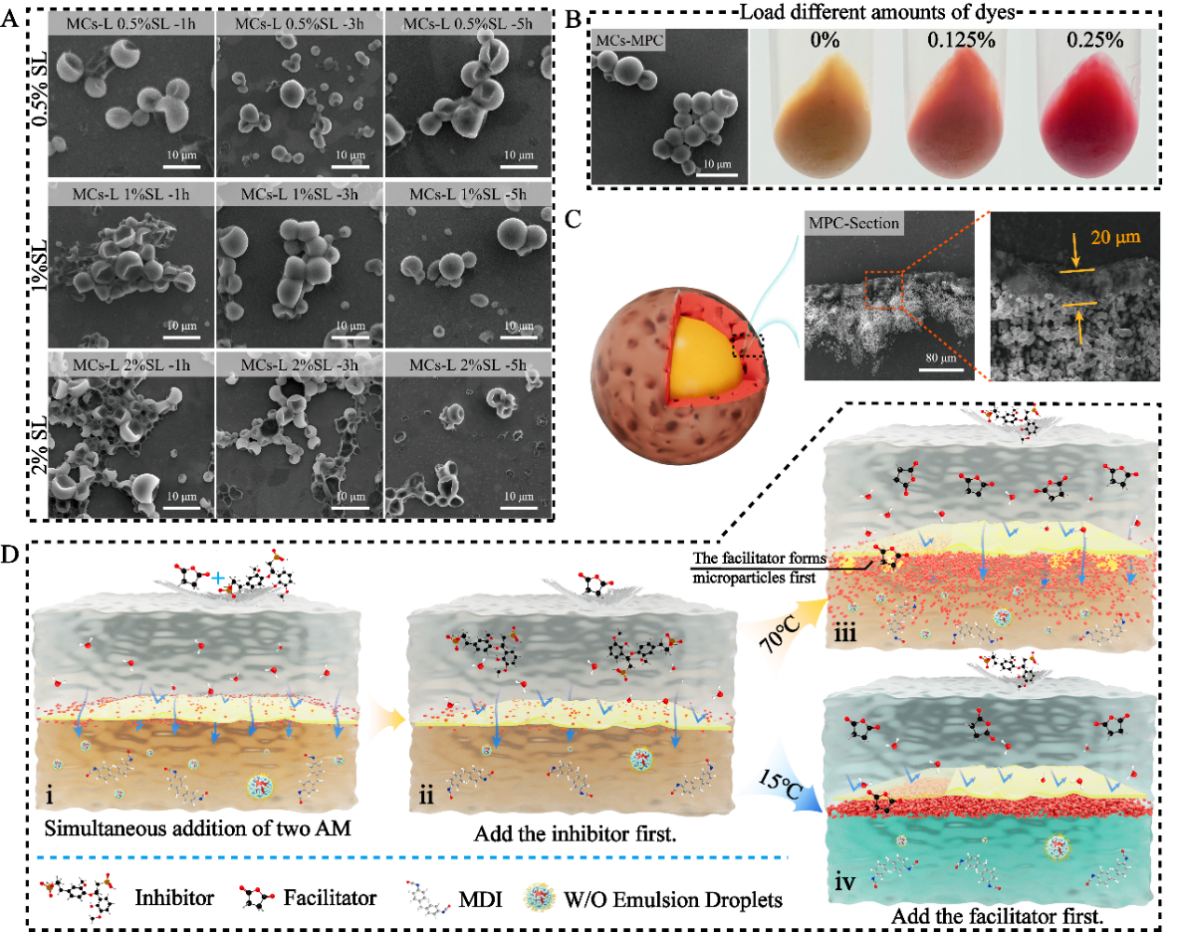

基于上述过程,研究团队进一步开发了低温约束界面聚合策略,通过调整PCE和SL的添加顺序和反应温度,成功构建了具有“内层微粒-表面致密层”的微粒型囊壳(图3)。该结构既保证了囊芯的稳定性,又能够响应害虫的力学刺激,同时借助内层微粒所特有的负载水溶性物质的功能,还能够进一步拓展载药微囊的应用性能。

在应用评价中,微粒结构微囊展现出独特的酶触发与机械触发双响应释放特性。与常规乳油相比,该制剂在紫外照射60分钟后仍能保持超过40%的害虫死亡率,表现出优异的光稳定性;与传统微囊相比,其胃毒效果提高15%。同时,其临界破裂力仅为 175.28 μN,远低于传统微囊的 5580.66 μN,使其在害虫爬行压力下的触杀效果提高约50%。该双响应释放策略不仅实现了更高的杀虫效果,也为农药减施增效提供了新的思路与技术支撑。

图3 仿生界面膜的构建策略与结构示意图

植物保护学院农药高效利用与环境安全团队的刘峰教授、邹楠教授和张大侠副教授为共同通讯作者。在读博士研究生菅学文为第一作者。山东农业大学博士后Muhammad Umair Sial、孙喆,在读硕士研究生赵言厚、李北兴教授及中国农业科学院黄啟良研究员等参与了该研究和指导。研究工作得到了山东省重大科技创新项目(2022CXGC020710)、国家重点研发计划项目(2022YFD1700500)、国家自然科学基金项目(32272596、32472609)的资助。

文章链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c07763

编 辑:万 千

审 核:贾 波